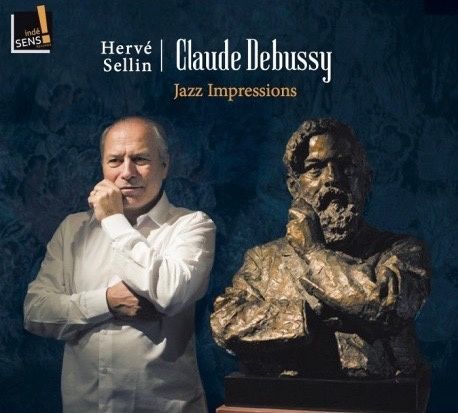

Retour sur les premiers mois d’une année qui, dans le domaine du jazz, a vu paraître un nombre déraisonnable de disques. Ceux qui m’ont séduit le plus (mon choix est bien sûr subjectif) ont fait l’objet d’une chronique dans ce blog ou dans Jazz Magazine. J’ai essayé de privilégier des nouveaux talents, de vous faire partager mon enthousiasme pour des albums peu médiatisés. Il m’a semblé plus urgent de contribuer à faire connaître le piano de Michael Wollny, de vous parler du disque que Bruno Ruder et Rémi Dumoulin ont enregistré avec Billy Hart, que de faire la chronique du nouveau CD de Joachim Kühn, au demeurant excellent. En mars, Bill Frisell n’a pas non plus eu droit à la sienne car il m’a été impossible de ne pas célébrer avec Hervé Sellin et Enrico Pieranunzi le centenaire de la disparition de Claude Debussy. Mieux vaut tard que jamais et je profite d’un mois de mai au cours duquel les sorties de disques s’espacent et se font moins nombreuses pour vous commenter ces deux albums. J’ajoute à cette sélection un enregistrement live de Martial Solal publié le 6 avril et le nouveau Kenny Barron, disponible depuis le 4 mai chez nos trop rares disquaires.

Joachim KÜHN New trio : “Love & Peace” (ACT Music / Pias)

Le piano adamantin que joue Joachim Kühn, né en 1944, conserve intact son pouvoir attractif. Je le préfère même davantage aujourd’hui car s’il reste un virtuose du clavier comme en témoigne l’introduction de Mustang, Kühn semble privilégier davantage la mélodie, son jeu dur et agressif se faisant plus lyrique. C’est donc un musicien plus apaisé que fougueux qui s’exprime dans cet album qu’il partage en trio avec Chris Jennings à la contrebasse et Eric Schaefer à la batterie, des jeunes musiciens avec lesquels Kühn a précédemment enregistré “Beauty & Truth” enregistré en 2015. On l’a entendu jouer un jazz plus moderne, mais ici le pianiste prend le temps de mettre de belles couleurs sur les mélodies qu’il propose – les siennes, mais aussi the Crystal Ship des Doors et Le vieux château (Il Vecchio Castello) de Modeste Moussorgsky –, de faire respirer ses notes abondantes et de les faire chanter.

Bill FRISELL : “Music Is” (OKeh / Sony Music)

Seul avec ses guitares – il en joue parfois plusieurs dans un morceau – Bill Frisell nous invite à voyager au sein des musiques de la grande Amérique. Country, rock, blues, bluegrass nourrissent l’imaginaire de ce jazzman pas comme les autres qui refuse les frontières entre les genres musicaux. Il joue peu de notes mais s’attache à leur timbre, à leurs couleurs, les quelques effets électroniques qu’il utilise les rendant très aériennes. Frisell a passé toute son enfance à Denver et ses musiques restent fortement enracinées à la terre, au bottleneck des bluesmen, à la pedal steel guitar des musiciens country. “Music Is” est son second album solo. Le premier, “Ghost Town” (Nonesuch), date de l’an 2000. Entre les deux, le guitariste a beaucoup enregistré, ses musiques mais aussi de la musique populaire américaine. Le récent “Guitar in the Space Age” (OKeh 2014) propose des reprises de Pete Seger, Brian Wilson et Merle Travis. “Music Is” ne contient que des compositions originales, parfois de vieux morceaux de son répertoire – Monica Jane, Ron Carter, Rambler, In Line - que Frisell réadapte avec bonheur et toujours avec lyrisme, ses mélodies bénéficiant des sonorités inimitables de ses guitares.

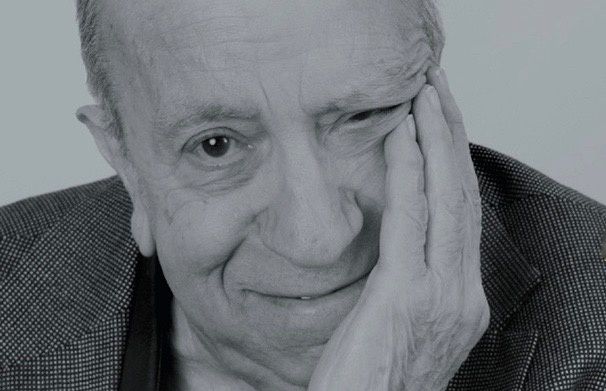

Martial SOLAL : “Live at Theater Gütersloh” (Intuition / Bertus)

« Dès que je suis au piano, je parviens à une concentration formidable » confie Martial Solal à Jazz Magazine (entretien publié en février 2018). Avec cet enregistrement de 2017, un concert en solo donné à Gütersloh, une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en novembre dernier dont il avoue avoir été très satisfait, Martial, 91 ans en août prochain, nous rassure. Il reste le pianiste incontournable du jazz français, son plus grand technicien, le seul capable d’organiser à tous moments notre stupéfaction (pour citer Alain Gerber que je salue ici). Martial n’a pas non plus perdu son humour comme en témoignent ici ses apartés en anglais avec un public allemand impressionné par son piano, mais aussi amusé par son anglais minimaliste. Plaçant la barre très haut au sein d’un répertoire de compositions originales et de standards, Martial jongle avec ses notes, les bouscule, change de rythme et de tonalité, « pour ne pas s’ennuyer », se répéter. Une prise de risque en temps réel qui le fait partir sur d’autres mélodies et multiplier les citations. Revenir au morceau qu’il interprète ne lui pose aucun problème, car si le pianiste se laisse aller à jouer les thèmes qui surgissent dans sa tête, il en anticipe les difficultés, donnant ainsi une grande cohérence à ses improvisations digressives. Treize morceaux, treize bonnes occasions de se laisser éblouir.

Kenny BARRON Quintet : “Concentric Circles” (Blue Note / Universal)

Édité en 2016, “Book of Intuition” (Impulse !) a été salué unanimement par la critique. Kenny Barron l’a enregistré en trio et c’est avec une contrebasse et une batterie qu’il nous a donné ses meilleurs albums. J’y ajoute “Night and the City” (Verve) son duo avec Charlie Haden de 1996. Outre Kiyoshi Kitagawa (contrebasse) et Johnathan Blake (batterie) qui accompagnent le pianiste depuis bientôt douze ans, “Concentric Circles” réunit Mike Rodriguez (trompette) et Dayna Stephens (saxophone), deux souffleurs qui exposent les thèmes à l’unisson et diversifient les couleurs de la musique, principalement du hard bop. Les morceaux qui n’appartiennent pas à ce genre restent toutefois les plus intéressants. A Short Journey, une pièce chorale, Aquele Frevo Axe, élégante bossa-nova délicatement introduite par le piano et In the Dark, une ballade, sont les trois grands moments de l’album. Il confirme le talent de Dayna Stephens, saxophoniste ténor au timbre ample et grave, auteur de deux disques pour le label Sunnyside. Très en doigts, ses attaques puissantes allant de pair avec un grand raffinement harmonique, Kenny Barron se réserve Reflections de Thelonious Monk, une plage en solo, la dernière d’un opus attachant.

Photo Martial Solal © Lutz Voigtländer